Stand: 18.06.2025, 17:17:54 Uhr

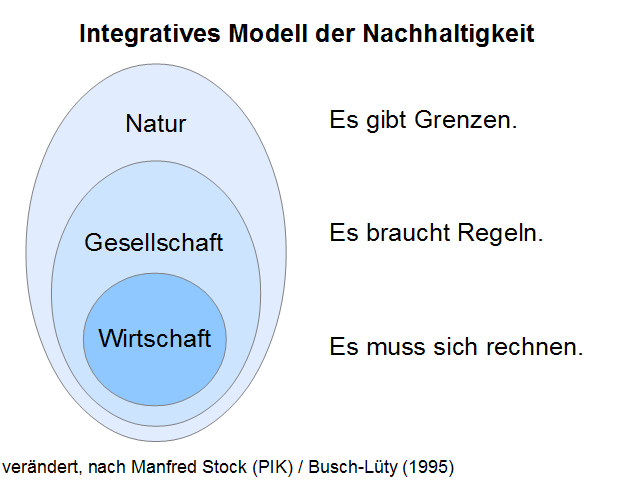

Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Menschen zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Dabei ist es wichtig, die drei Säulen der Nachhaltigkeit – wirtschaftlich effizient, sozial gerecht, ökologisch tragfähig – zu gewichten und in Beziehung zu setzen.

Seit der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung, die 1992 in Rio de Janeiro stattfand, ist nachhaltige Entwicklung als globales Leitprinzip international akzeptiert. Mit der „Agenda 21“ wurden konkrete Ansätze zu ihrer Umsetzung formuliert.

Die „Agenda 21“ wurde 1992 bei der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro verabschiedet und ist ein entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm mit konkreten Handlungsempfehlungen für das 21. Jahrhundert.

Sie fordert eine neue Entwicklungs- und Umweltpartnerschaft zwischen den Industriestaaten und den armen Ländern. Wichtige entwicklungspolitische Ziele wie Armutsbekämpfung und nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen Wasser, Boden und Wald sind hier ebenso verankert wie umweltpolitische Ziele, etwa die Reduzierung des Treibhauseffekts. Die Agenda 21 betont, dass auch regierungsunabhängige Organisationen und Einrichtungen an politischen Entscheidungen zu beteiligen sind. Sie definiert Nachhaltigkeit als übergreifendes Ziel der Politik.

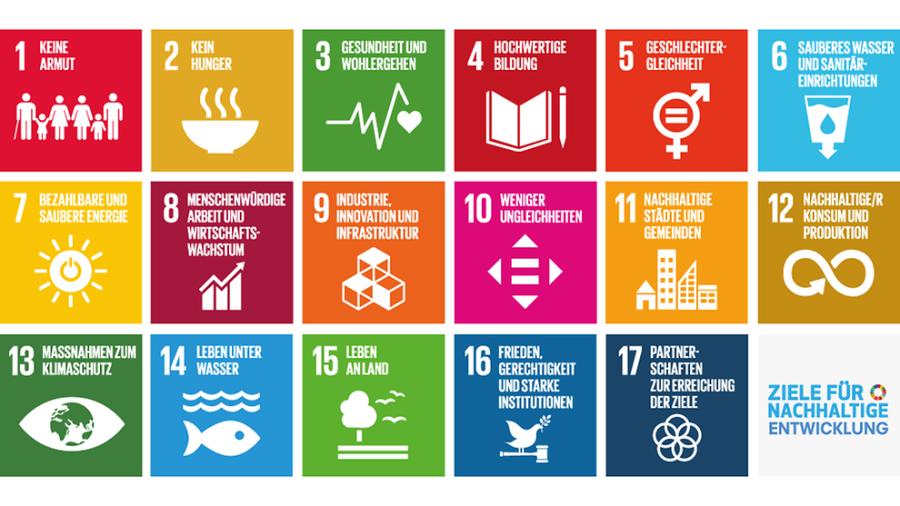

Im Jahr 2015 hat die Weltgemeinschaft die „Agenda 2030“ verabschiedet und damit 17 globale Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals (kurz SDGs), für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung gesetzt. Die Agenda ist ein Fahrplan für die Zukunft, mit dem weltweit ein menschenwürdiges Leben ermöglicht und dabei gleichsam die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft bewahrt werden. Bis zum Jahr 2030 soll sie erreicht sein.

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (engl.: Sustainable Development Goals, kurz SDGs) mit ihren 169 Unterzielen sind das Kernstück der Agenda 2030. Sie richten sich an alle: die Regierungen weltweit, die Zivilgesellschaft, die Privatwirtschaft, die Wissenschaft und jede*n Einzelne*n.

Diese Ziele betreffen so unterschiedliche Themen wie die Bekämpfung von Armut und Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum oder Maßnahmen zum Klimaschutz.

Die deutsche Bundesregierung hat mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie konkret dargelegt, wie diese 17 SDGs umgesetzt werden.

BNE ist die Abkürzung für Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Die Ressourcen unserer Erde sind endlich oder können sich nur in einem gewissen Masse regenerieren. Eine Entwicklung kann also nur dann nachhaltig sein, wenn die planetaren Grenzen dabei nicht überschritten werden, so dass auch zukünftige Generationen würdig leben und ihre Bedürfnisse und Talente entfalten können. Bei solch einer Transformation spielen die Partizipation der Gesellschaft, Wissensvermittlung, neue Technologien und neue Verhaltensweisen eine wichtige Rolle.

Zusammenfassend heißt das, BNE soll es allen ermöglichen, die Auswirkungen der eigenen Handlungen zu erkennen und zu verstehen und daraus nachhaltige und verantwortungsvolle Entscheidungen zu generieren.

Umweltbildung ist ein Bildungsansatz, der es Einzelpersonen ermöglicht, Umweltprobleme zu untersuchen, sich mit Problemlösungen zu befassen und Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt zu ergreifen. So wird ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen angeregt. Umweltbildung bezieht sich daher ausschließlich auf ökologische Themen und Anliegen. BNE hingegen zieht auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Anliegen mit ein. D.h. die Umweltbildung ist ein Teilgebiet der BNE.

Im Nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz NAP BNE, wurden Kommunen und deren Bildungslandschaften als entscheidender Ort für die Umsetzung von BNE ausgemacht. Das Projekt „Bildung – Nachhaltigkeit – Kommune“ setzt genau an dieser Stelle an und begleitet ca. 48 deutsche Kommunen bis Mitte 2025 dabei die BNE in der eigenen Kommune zu implementieren und zu verstetigen. Rostock war seit Ende 2021 „BNE-Modellkommune“.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Verbundprojekt „Bildung – Nachhaltigkeit – Kommune“. Daraus gingen die „BNE-Modellkommunen“ hervor. Diese ca. 48 Kommunen werden durch das BNE-Kompetenzzentrum wissenschaftlich begleitet und beraten. Das BNE-Kompetenzzentrum begleitet die Modellkommunen aber nicht nur, sondern erarbeitet anhand der gewonnenen Daten auch einen Leitfaden für andere Kommunen, wie die Implementierung von BNE in der Kommune gelingen kann.

Auf der Homepage vom Bildungsatlas M-V kann per Filter Rostock herausgesucht werden: BNE-Bildungsatlas MV

Auf dem BNE-Portal der UNESCO kann auf der Akteurskarte nach M-V und Rostock gefiltert werden: BNE-Portal-Akteurskarte

Ein Ausschnitt der Rostocker BNE-Akteure finden Sie in dem Reiter "Bildungslandschaft im Überblick"

Der Agenda 21-Rat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist ein ehrenamtliches Gremium, das sich für die nachhaltige Entwicklung der Stadt engagiert. Es wurde auf der Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft vom 02. Juni 1999 (Beschluss Nr. 1901/71/1999) zur Bildung eines Agenda 21-Rates gegründet und besitzt den Status eines Beirates der Rostocker Bürgerschaft.

Der Agenda 21-Rat fördert die nachhaltige Entwicklung der Stadt Rostock gemäß den 1992 in Rio de Janeiro auf der UNO-Konferenz für Umwelt und Entwicklung beschlossenen Zielen der nachhaltigen Entwicklung auf der Erde. In diesem Sinne formuliert und vertritt der Rat Empfehlungen und Vorschläge gegenüber der Bürgerschaft und dem Oberbürgermeister sowie anderen gesellschaftlichen Gruppen. Er kann über einen Ausschuss oder ein Mitglied der Bürgerschaft Anträge zur Beschlussfassung stellen.

"

)

"

)