Forschernachwuchs beantwortet Fragen der Zeit

Meldung vom

Die Siegerinnen und Sieger des 35. Landeswettbewerbs "Jugend forscht" und des Regionalwettbewerbs "Jugend forscht junior" stehen fest. Die 81 Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher aus Mecklenburg-Vorpommern haben insgesamt 41 Projekte in der Stadthalle Rostock präsentiert. Eine Fachjury hat die Arbeiten in den sieben Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik begutachtet und Preise vergeben. Die WEMAG unterstützt den Wettbewerb auf Landesebene bereits seit dem Start 1991 als Patenunternehmen. Als weiterer Partner ist seit 2012 die Stadtwerke Rostock AG dabei.

"Es ist der bekannteste Nachwuchswettbewerb in Deutschland, der in diesem Jahr zum 60. Mal stattfindet. In Mecklenburg-Vorpommern feiert er den 35. Geburtstag. Als Sponsor der ersten Stunde sind wir stolz darauf, junge Talente zu unterstützen, die sich mit den Fragen unserer Zeit auseinandersetzen und innovative Lösungen entwickeln. In diesem Jahr begeht die WEMAG ebenfalls ein kleines Jubiläum: sie wird auch 35 Jahre. Wir sind sozusagen gleichaltrige Freunde, zwischen denen es sehr viel Ähnlichkeit gibt. Kreativität und interdisziplinäres Denken sind gefragter denn je. Die Projekte, die hier präsentiert werden, zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und spannend die Themen sind, die uns alle betreffen. Ob es um erneuerbare Energien, nachhaltige Technologien oder innovative Ansätze zur Ressourcennutzung geht. Der Forschungsnachwuchs trägt dazu bei, die Zukunft aktiv mitzugestalten", sagte WEMAG-Vorstand Thomas Murche.

"Das diesjährige Motto 'Macht aus Fragen Antworten' hat viele der jungen Forschenden motiviert, sich mit hochrelevanten Herausforderungen der Energiewirtschaft zu befassen. Zum Beispiel: Wie funktioniert klimaneutrale Energie- und Wärmeerzeugung? Oder wie nutzen wir Abwärme-Potenziale vorteilhaft? Mit ihren Projekten machen sie die Energiewende schon heute erlebbar. Unser Engagement für diesen Wettbewerb ist eine Investition in die Fachkräfte von morgen. Erstmals haben wir in diesem Jahr einen Sonderpreis für ein Projekt zum Thema Lichtverschmutzung ausgelobt. Den Gewinnerinnen und Gewinnern des Landeswettbewerbs drücke ich die Daumen und wünsche viel Erfolg beim Bundesfinale in Hamburg", erklärte der Stadtwerke-Vorstand Oliver Brünnich.

"Neugier und die Freude am Entdecken sind und bleiben ein wesentliches Forschungsmotiv, ungeachtet des Erkenntnisgrades und der Komplexität des Gegenstands. Die Jugendlichen haben experimentiert, nach Lösungen gesucht, Lösungen verworfen, aber final gefunden. Dabei waren sie sehr erfolgreich. Sie können zu Recht stolz auf ihre Leistungen sein", meinte Dr. Uwe Viole, Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung, in seinem Statement.

"Es ist die trotz Hochspannung entspannte Atmosphäre, das bemerkenswerte Gemeinschaftsgefühl bei allen Beteiligten und die eindrucksvolle Siegerehrung mit Urkunden, Sonderpreisen und Freudentränen, die diesen Wettbewerb so einzigartig in unserem Bundesland machen", resümierte Landeswettbewerbsleiter Heiko Gallert. Er dankte allen Lehrerinnen und Lehrern, den Wissenschaftlern an den Universitäten, den Mitarbeitenden in Bildungsinstituten und Forschungszentren für die Förderung sowie der Jury für ihre Arbeit. "Vor allem möchte ich das Engagement unserer beiden Patenunternehmen hervorheben. Nur durch deren Unterstützung kann der Landeswettbewerb überhaupt erst durchgeführt werden", sagte Heiko Gallert und übernahm gemeinsam mit den Vorständen der WEMAG und Stadtwerke Rostock die Ehrung der Preisträgerinnen und Preisträger in den einzelnen Fachgebieten.

Den 1. Preis im Fachgebiet Arbeitswelt hat wie im vergangenen Jahr Dominik Engelen vom Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg erhalten. Durch Hinweise und Erfahrungen aus dem Landes- und Bundeswettbewerb konnte er das Projekt "data card" stark verbessern. Dazu zählen die softwarearchitektonische Umstellung auf Client-Server, die Aufnahme zusätzlicher Module für weitere Mitarbeitervorteile, eine hybride App für Android und iOS sowie die Integration des Sicherheitssystems DUNA. Die KI analysiert das Mitarbeiterverhalten beim Umgang mit der Digitalisierung. So können die Unternehmen die Digitalisierung weiter optimieren.

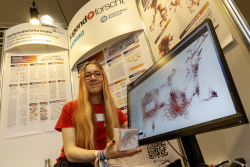

Den 1. Preis im Fachgebiet Biologie hat Klara Keller vom Gymnasium Reutershagen gewonnen. Im Rahmen ihres Projektes zum Thema "Polymerase Kettenreaktion detektiert Wolbachia" hat sie die Taufliegengattung Drosophila untersucht, die sich aus verschiedenen Unterarten zusammensetzt. Die Ausführungen konzentrierten sich auf die Art der D. melanogaster, D. simulans und die invasive D. suzukii. Dafür wurden einzelne Populationen mittels selbstentwickelter Fallen gefangen. Die Individuen aus den Fallen wurden nach Geschlecht und Art unterschieden. Die Fliegen wurden adäquat konserviert, um einzelne Tiere mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion auf das Bakterium Wolbachia zu prüfen. Wolbachia verursacht als Parasit extreme Veränderungen des Wirts, indem es die Population, den Phänotyp und die Immunität gegen bestimmte Krankheiten beeinflusst. Es gibt auch Fälle, bei denen ohne Wolbachia-Infektion keine Fortpflanzung mehr möglich ist. Das Projekt beinhaltet die Dokumentationen des Artenbefundes der Drosophila, sowie des Vorkommens und der Ausprägung von Wolbachia-Infektionen in Rostock.

Der 1. Preis Fachgebiet Mathematik / Informatik ging an Leo Blume von der Hochschule Stralsund mit dem Thema "DEversAI: Training und Visualisierung deutsch lokalisierter direktionalkomplementärer LLMs". Im Projekt DEversAI wurde untersucht, ob KI-Sprachmodelle besser funktionieren, wenn sie Texte vorwärts oder rückwärts verarbeiten. Dazu sind zwei KI-Modelle auf Deutsch trainiert worden: das eine erzeugt den Text vorwärts, das andere rückwärts. Ziel ist es, herauszufinden, ob Rückwärts-Modelle neue Möglichkeiten eröffnen und ob Erkenntnisse aus englischer Forschung im Deutschen gelten. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Das Vorwärts-Modell liefert präzisere Vorhersagen, aber das neue Rückwärts-Modell kann auch gute Texte vom Ende aus verfassen - so bei Kochrezepten, Gesetzen und Bundestagsreden. Eigene komplexe Visualisierungen der Modellstrukturen zeigen, dass beide sprachliche Muster lernen, aber sich in Aufbau und Ausgabe unterscheiden. In der entwickelten interaktiven Web-Anwendung kann die KI ausprobiert und getestet werden. Die Resultate belegen, dass Textverarbeitungsrichtung einen wesentlichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von KI in der Sprachverarbeitung hat.

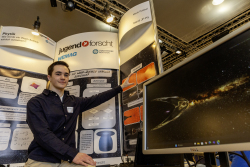

Den 1. Preis im Fachgebiet Physik holte sich Mads Rabbel vom Gymnasium Reutershagen mit dem Thema: Wie würde ein Warp-Antrieb wirklich aussehen? Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Science-Fiction. Doch ist so etwas physikalisch möglich? Bei seinem Projekt untersuchte er sogenannte Warp-Antrieb-Modelle, die im Rahmen der Allgemeinen Relativitätstheorie Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit erlauben könnten. Dabei wird der Raum vor einem Raumschiff kontrahiert und dahinter expandiert, sodass es sich effektiv schneller als das Licht bewegen kann, ohne dabei lokal die Lichtgeschwindigkeit zu überschreiten. Der Nachwuchsforscher analysierte verschiedene Metriken für Warp-Antriebe und visualisierte ihre Eigenschaften. Kern seines Projektes ist ein eigens erstellter, relativistischer Raytracing-Algorithmus, der simuliert, wie ein Raumschiff mit Warp-Antrieb aus der Sicht eines außenstehenden Beobachters aussehen würde.

Den 1. Preis im Fachgebiet Technik bekamen Elisabeth Victoria Schwartz vom Gymnasium Reutershagen und Karoline Flora Zimmermann vom privaten Internatsgymnasium Schloss Torgelow für ihre Arbeit zum Thema Fisch-Stalker 2.0. Im Rahmen dieses Projektes wurde das Projekt Fisch-Stalker zum Außeneinsatz weiterentwickelt. Dafür haben die beiden eine bojenartige wasserfeste Hülle entworfen und in Kooperation mit Framework Robotics GmbH Rostock gedruckt. Auch wurden weitere Funktionen hinzugefügt, wie zum Beispiel die Datenübertragung mit Hilfe des LoRaWAN-Netzes. Nach ersten Probemessungen in der Warnow erfolgt diesen Sommer der endgültige Einsatz im Totarm der Warnow an der Schleuse, um zu ergründen, inwiefern die Wasserqualität durch die geschlossene Schleuse beeinflusst und ob das Ökosystem dadurch eventuell nachhaltig geschädigt wird.

Die Siegerinnen und Sieger dieser Fachgebiete haben sich für den 60. Bundeswettbewerb von Jugend forscht qualifiziert, der an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg stattfindet. Als Bundespate richtet sie das Jubiläumsfinale vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 gemeinsam mit der Stiftung Jugend forscht e. V. in der Hansestadt aus.

Sieger des Regionalwettbewerbs "Jugend forscht junior" 2025 Mecklenburg-Vorpommern

1. Preis Fachgebiet Biologie

Thema: Riechst du den Unterschied? - Versuche mit Parfüm

Team: Hayrunnisa Yildirim, Merle Magdalene Schult und Charlotte Meta Schmidt, Regionale Schule "Fritz Reuter" Dömitz

1. Preis Fachgebiet Technik

Thema: Hot Trowel - Tischtennis neu gedacht

Team: Leonardo Semmler, Finn Will und Luca Gründig, Richard-Wossidlo-Gymnasium Waren (Müritz)